表紙画像:百済王国の瓦(瓦当)

弥生・古墳:青銅による合図と編成された場

弥生時代(紀元前300年ごろ〜紀元300年ごろ)の背の高い吊り手付き青銅鈴「銅鐸」は、音が儀礼上の地位をもっていたことを示す、初期でもっとも明確な証拠である。主要な博物館の記録は大陸系の原型と海上ネットワークを指し示し、弥生の鋳造は日本の孤立的な歩みではなく、朝鮮半島や中国の金属伝統との対話であったと位置づける。^ {1}^ {2} 東京や京都の博物館の概説ページも、銅鐸を弥生の儀礼や物質文化の流れの中に置いている。^ {3}^ {4} 鈴は旋律を伝えてはいないが、響きの誇示と公共のタイミングに資源が投じられていたことは読み取れる。

古墳期(約300〜538年)には、前方後円墳の複合や埴輪の行列が、形成されつつある宮廷を取り巻く組織だった動きを示す。楽器の名は出てこないとしても、そこには風・打楽器と儀礼の歩みのためのペースが暗示されている。これは後に、文献が現れ輸入モデルが入ってくる際の受け皿として重要になる。

考古学的状況は屋外での段取りされた響きも示唆する。鈴のまとまりは水田の斜面に現れ、薄肉鋳造ゆえの音量の限界があったとしても、吊って打った痕跡をもつ個体がある。分布を上演地図として読むなら、定期的な集会や、権威と季節循環に既に結びつけられていた協調的な打鐘を示す。

この「場を鳴らす」習慣――野外、行列路、敷居や門――は、やがて秩序立った入場、測られたテンポ、明示的な終止を必要とする輸入レパートリーと出会う。

6世紀半ばの移入:仏教と声明

6世紀半ば、仏教は百済の使節を通じて入る。年代は伝承により異なり、ある系統では538年、**『日本書紀』**では552年だが、いずれも半島の仲介によって仏像や経典がヤマト王権に届けられた点で一致する。^ {5}^ {6} 一般向け概説もこの論点を追っている。^ {7} 仏教とともに、寺院では飛鳥末〜奈良初に声明(しょうみょう)が養成され、フレージング、音高感、典礼機能において大陸の伝統を受け、それを日本で適応した。^ {8}^ {9}

初期の声明訓練は、文字の明瞭さと呼吸の組み立てを軸にした。読誦の律動は音節の重さと中国由来の韻律に沿い、先唱(プレセンター)と合唱の役割を固定する応唱様式が整う。寺院が増えるにつれ、声明は持ち運び可能な技法となり、学徒は寺院間を移っても、開始・変化点・終止の共有合図を保持できた。

この可搬性は宮廷にも効いた。識字の歌い手群を国家の祭祀や追悼で器楽合奏と並べて起用できるからである。

寺院の音響も声明の形を左右した。石の前庭、木造の堂、厚い漆喰が柔らかい減衰を生み、子音が収まるまでわずかに句が伸び、ユニゾンは絶対的な音高というより音色として機能し始める。こうした音響は、のちに宮廷の管楽器にとっても好都合で、笙の和音群と篳篥の線を残響が融合させる。

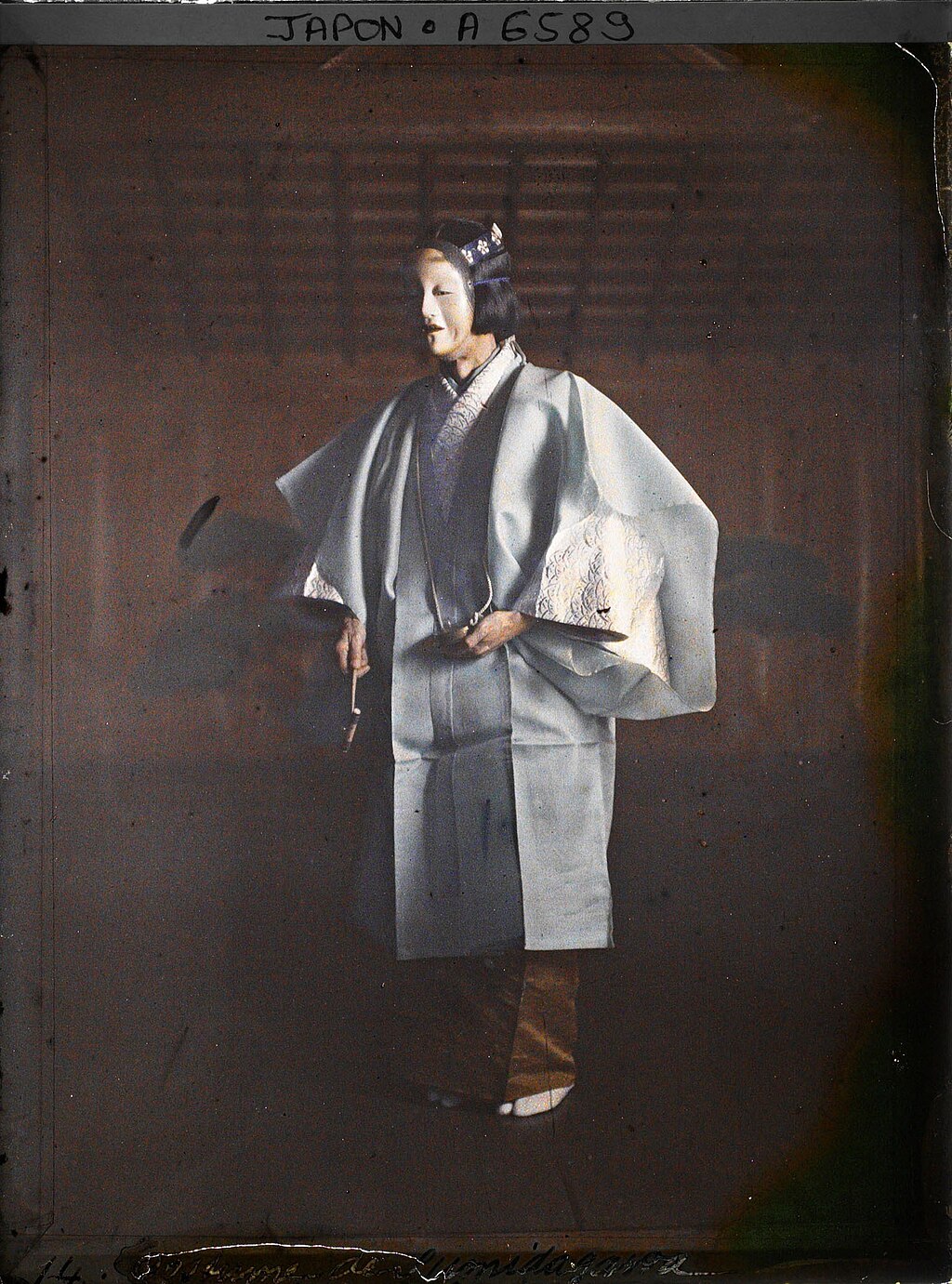

伎楽:半島につながる仮面の行列

もう一つの飛鳥期の移入が伎楽で、史料は百済の**味摩之(ミマシ)**に結びつける。彼は呉(中国)で芸能を学び、推古天皇の治下、612年に導入したと伝える。また、752年の東大寺大仏開眼にも登場する。^ {10} 国の収蔵庫に残る木彫の仮面は、この物語を裏づけ、役柄タイプや彫刻技法の綿密な観察を可能にする。^ {11}

記述は、太鼓と二枚リードに縁取られた、型の人物(舶来の使節、僧、守護、滑稽役)から成るゆっくり進む行列劇を強調する。完全な楽譜が失われていても、仮面は、人物の動きと音楽の句読点がどう噛み合っていたかを示す。行列は屋外の音域を広げ、在来曲と輸入曲を交互に置く複合的な祭式編成の先例を作った。

行列であるがゆえに、伎楽は長い線状の舞台――門、回廊、寺院前庭――の運用を主催者に教えた。この実務は宮廷舞にも受け継がれ、入退場が音楽的事件となり、太鼓の合図がリズムであると同時に舞台管理として働く。

奈良の枠組み:律令と楽部

大宝律令(701)と平城遷都(710)により、国家は律令制のもとに雅楽寮(楽部)を設けた。教育ページは、この官司が、室内の管絃(かんげん:管と弦)と舞楽の訓練・上演を担ったと説明する。^ {12} プログラム上は、来歴に基づく耐久的な二分法が整えられる。すなわち、中国・唐系の左方(唐楽=とうがく)と、朝鮮半島系の右方(高麗楽=こまがく)である。^ {13} 皇室関連の公開概説は、これらの合奏が演じた宮廷ジャンルを示している。^ {11a}

史料はまた、世襲家が曲目一覧、稽古規律、楽器や装束の修繕知識を維持したことを伝える。この工房的スタジオ制度で、徒弟は運指表、呼吸計画、舞のグリッドを、行政の暦と一体で吸収した。任免、昇進、祭儀日程といった文書化により、音楽は国家にとって可読になり、代替わりを越えて再現可能となった。

養老令(718)は行政図の一部を精緻化した。条文の多くは租税や位階に関わるとしても、楽人にとっての含意は具体的だった。職位、俸給、教習の席が期待でき、争われうる。見通しのよさが、家々の世代的専門化をうながし、曲目の記憶や、リード作り、管の調整、装束の手当てといった作業知も継承させた。

楽器群:大陸の系譜、日本の機能

笙(しょう) 笙は東アジアに広がる**笙(sheng)族に属する。系譜を扱う参考記事があり、博物館は宮廷遺物を記録する。演奏者向けの解説は、合竹和音合竹(あいたけ)**と、その切り替え(手移り)が管絃や舞楽で句をどう刻むかを説明する。^ {14}^ {18}^ {17}

標準的な笙は17本の簧管を備え、利用可能な和音形を整えるため、意図的に無響管とするものもある。奏者は息を循環させ、積層音を保ちつつ、主旋律の動きに合わせて和音群を解放し再設定する。この持続する霞が、宮廷の管の表面を特徴づけ、篳篥の旋律線を、固定した和声の「小教区」の内部を漂うかのように聴かせる。

製作家は、管長を微細な切削や漆の層で調整する。数十ミクロンの差が、合竹がリードの合唱にどう座るかを変える。工房の仕事は重大だ。笙は独奏投射より合奏ブレンドを優先させる必要がある。笙は一座を結束させる聴覚的背景だからである。

篳篥(ひちりき) 二枚リードの篳篥(円筒管、比較的大型のリード)は、唐楽・高麗楽の双方で旋律を担う。作例の記録が構造を示し、曲目/合奏の解説は、風部合唱内の役割を記す。^ {16}^ {19}^ {26}^ {27}

訓練上の音階実践は、狭いインターバルや滑音を重視し、各旋法で期待される**終止音(ファイナル)**に寄り添う。発音は、鼻にかかる持続音と、舞の幾何の変化を合図する素早い装飾を切り替える。管が短いぶん、アンブシュアの圧とリード開口で音程の大半を制御し、装飾後に線を切らずに音高を立て直す訓練が重んじられる。

笛 横笛龍笛(りゅうてき)は唐系のレパートリーに立ち、所蔵記録がサイズや孔配置、年代を裏づける。^ {15} これと並ぶのが、右方系とされる高麗笛(こまぶえ)、そして神事の神楽笛である。楽器シートや分類ページは三者をまとめ、高麗笛の右方での用法を明記する。^ {24}^ {25}

舞では、笛線は篳篥と同じ終止音を縁取りつつ、足拍や太鼓の合図を越えて明瞭に抜ける。高麗笛は短く明るく、右方の密な太鼓パターンを割って前に出る。一方、龍笛は左方の大きな歩幅に合う広がりを支える。

弦・竪琴・撥弦の彩り 短頸の琵琶(pipa/biwa系)は中国モデルを経て入り、とりわけ左方の室内管絃で風部の色付けに寄与する。舞のバンドでは省かれるのが通例だ、とレパートリー解説は述べる。^ {19} 正倉院には、**五弦琵琶(ごげんびわ)のような希少種が語彙集に記され、復元の公開事業も学習目的で示されてきた。^ {10} 奈良の収蔵は、角張った竪琴箜篌(くご/コウゴウ, konghou)**の痕跡も留めており、西方・中央アジアの器物学が唐の宮廷を経て日本に届いたことを示す。^ {9}

撥弦は装飾だけではない。室内の管絃では、琵琶の一撥がカデンツの折り返しを印し、管の呼吸計画を助ける。稽古では、撥の均質な刻みが笙の和声の陰でメトロノームの骨組みを成す。断片や図像にせよ竪琴の痕跡は、この色調をさらに広げ、レパートリーが地域化した後も、東アジアの宮廷音は長距離の器財に拠っていたことを裏づける。

運弦法にも移動の署名がある。撥、姿勢、左手の装飾は大陸習俗と呼応するが、パートは日本の音響に合わせて調整される。ある種の堂では天井が低く床が柔らかく、打点が吸われるため、裸のトレモロよりも、余韻と、ずらした分散和音が重んじられる。

打物と編成配置 左方の舞楽隊は、太鼓(たいこ)・鞨鼓(かっこ)・**鉦鼓(しょうこ)に、龍笛・篳篥・笙を合わせ、室内の管絃には弦が加わる。右方の高麗楽は、鞨鼓の代わりに三の鼓(さんのつづみ)**を用い、弦を省く。演奏者向けガイドや教育ページは、舞台と室内の双方で、この対照を図解する。^ {19}^ {12}

聴感の対比は明瞭だ。左方は笙と笛による懸垂的なきらめきが主で、側打の鞨鼓が句読点となる。右方は乾いて尖り、小鼓系の明快な合図が歩型の転換を導く。対比は舞台上の視覚的二分を補強し、来歴というラベルに頼らず、響きそのものを出自の徴とした。

音高枠組と旋法思考

日本に残る理論は、中国の音律概念を用いながら、ローカルな音響と合奏色に適応させる。概説や演奏者向け入門は、管絃の六つの旋法領域を**呂(りょう)系と律(りつ)系の二群にまとめ、実作での終止音(final)と音域(ambitus)**の働きを図示する。^ {20}

稽古語では、奏者は旋法を、笙が保持できる和音、篳篥が休める位置の制約として扱う。効果は「廊下」で、各曲は、終止音と特徴的音度が作る壁の間を進む。西洋の意味での転調ではなく、合竹セットの変更や音域の移行、太鼓パターンの宣言によって色が変わる。

旋法理論は舞の幾何も統べる。歩幅や回転角は、帰巣感のある音に落ち着き、太鼓の終止型がそれを確認する。熟達の聴衆が数小節前から終わりを予見できるのは、合奏が舞と太鼓が向いている「旋法の門」へ舵を切っているからだ。

794年以前の朝鮮の糸

半島からの影響は、しばしば渡来人(とらいじん)と総称される移住者や技術者によって入る。考古と初期文献を統合したオープンアクセスの総合書は(紀元前800年ごろ〜紀元600年)、技と素材が半島から列島へ渡った経路を強調する。^ {23} 宮廷の分類では、右手の流れである高麗楽が明示的に韓半島に結び付けられ、その笛は名に**「高麗」(こま)**を帯びる。^ {24}^ {25} 史的語彙は、「高麗(こま)」を高句麗に対応させ、転じて韓半島由来を示す接頭として保存しており、実演上の分類と整合する。

伎楽は、612年の導入の功を百済の演者に帰する点で、この連関を補強する。^ {10}

右方の舞形は、歩幅、太鼓合図、好まれる笛で左方と異なる。左方が唐廷にふさわしい大弧を掃くのに対し、右方は高麗笛の明るさに合う、きびきびした四角い図形を際立たせる。この二分は日本側の創意を消すものではない。むしろ、一晩のうちに対照色を配するための舞台文法を、演者に与えた。

漆、仮面彫、リード仕立てといった技法が、人とともに動いた作り手としての渡来の職人も重要だった。この物質の往来が、奈良の器や装束の縁が大陸風に見えつつも、日本固有の振付に奉仕している理由を説明する。

794年以前の中国の流れ

中国から宮廷が受けたのは、楽器の雛形(笙・篳篥・龍笛・琵琶)、曲目の核(唐楽)、律令と雅楽寮に埋め込まれた行政モデルである。笙は笙(sheng)族に属し、篳篥は**篳篥(bili)/管(guan)**に系譜が通じ、横笛は唐系の舞音楽を支える――これらの細目は参考事典や博物館資料に記される。^ {14}^ {16}^ {26}^ {27}^ {15}^ {12}

伝達は、遣隋・遣唐使のような外交・学術ルートに乗った。工人や僧は双方向に行き来し、輸入楽器は、地元の堂に配点を合わせられる指導者とともに届いた。宮廷の帳簿はこの往来に耐久性を与え、各パートの人数、舞の組分け、曲目と年中行事の対応を固定した。

使節の往来は、記譜習慣や教授の合図も運んだ。日本側が中国の記譜を丸ごと採らない場面でも、音節名、手振り、稽古の唱え分けを借りて句の長さを固定した。こうした共有の道具立てが、言語差を越えた伝授を加速し、来聘の名手が混成楽隊を指導できるようにした。

宮廷傘下の在地の条

宮廷の響きがすべて外来だったわけではない。**国風歌舞(くにぶりのうたまい)**や、**倭琴(やまとごと)**は、曲目表や楽器の解説に現れる。これらは唐・高麗に結びつく組と並走し、奈良・平安は外来と併存させた。^ {12}^ {19}

祭式の中で、これらの在地の条は、調性的な帰巣点として働く。左方・右方の連続の後に、社の曲が挿入されると、物語は土地の神話と場所に締まる。帝国のアイデンティティと地域の帰属を折り合わせた聴衆に筋が通り、同時に、祭式の焦点を緩めずに色合いを保てた。

のちに**東遊(あずまあそび)や、軍陣の行進歌舞久米舞(くめまい)**と呼ばれる地方芸能は、在地の動きの語彙が、輸入の宮廷パターンと共存する様を示す。曲名が舶来でも、舞人は地域の訛りで踏み、楽器バランスは堂の寸法や天候に合わせてわずかに変わる。

正倉院という収蔵と証言

平安以前の移入を物質的に確かめる上で、正倉院は中核である。皇室のページは収蔵と管理の枠を概説し、公式ポータルは公開ルートと展覧を示す。楽器や仮面は、8世紀の宮廷の器楽編成と祭礼実践を、木・絹・漆に定着させる。^ {21}^ {22}

楽器にとどまらず、染織や小遺物が、舞台の視覚論理――装束の色、縁取り、配置――を図示し、舞の慣行の日付決定を助ける。曲目一覧と併読すると、実務の像が立ち上がる。書き込みのあるパート譜の稽古場、仮面や太鼓のラベル箱を備えた庫、宮廷祭祀・寺の落慶・外交の接待を一つの音楽経済に折り畳む暦、という像である。

研究者は、この収蔵を口承の照合に使う。家が舞の入りをどう覚えているかに対し、8世紀の仮面や笛が、歩の速さ、頭の高さ、舞台面を横断するのに要る実際の息を確証する。物質文化は記憶を接地させるが、硬直はさせない。生きた伝統が、もっともらしい過去に自らを合わせ込むことを許す。

794年時点での組み合わせ

奈良末までに、宮廷の音は三つの条に支えられていた。第一に、中国の条が曲目(唐楽)、楽器群(笙・篳篥・龍笛・琵琶)、行政テンプレート(雅楽寮)を供給する。第二に、韓半島の条が右方(高麗楽)を定義し、楽器名・舞の慣行・伎楽といった舞台と術語に明瞭な標識を残す。第三に、仏教声楽の条が、寺院ネットワークにおける典礼の声と教育を支え、宮廷奉仕と重なり合う。

より早い儀礼の基層――弥生の青銅の響きと古墳の行列――が、こうした枠組みを受け取り再利用する準備を列島にもたらした。平安の洗練は後にテクスチュアや曲目を調整するが、794年以前の層だけで、すでに作業地図は敷かれている。

注(シカゴ式)

- The Metropolitan Museum of Art, “Dōtaku (Bronze Bell),” The Met Collection, object 44831(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www.metmuseum.org/art/collection/search/44831 アーカイブ:Internet Archive キャプチャ索引。

- British Museum, “dotaku,” object A-1887,1121.11(弥生時代)(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1887-1121-11 アーカイブ:Internet Archive キャプチャ索引。

- 東京国立博物館「弥生時代の青銅祭器」(考古展示・平成館)(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www.tnm.jp/modules/r_exhibition/index.php?controller=item&id=7816&lang=en アーカイブ:IA キャプチャ索引。

- 京都国立博物館「銅鐸(どうたく)」(学ぶ>辞典)(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www.kyohaku.go.jp/eng/learn/home/dictio/kouko/45dotaku/ アーカイブ:IA キャプチャ索引。

- William George Aston(訳)『日本書紀』1–2(1896年ロンドン版のTuttleリプリント)。Internet Archive 版(最終アクセス:2025年8月11日)。https://archive.org/details/nihongichronicl00astogoog

- ウィーン大学「日本への仏教の導入(Einf\u00fchrung des Buddhismus in Japan)」、Religion-in-Japan(538年説と552年説の要約)(最終アクセス:2025年8月11日)。https://religion-in-japan.univie.ac.at/an/Geschichte/Fruehzeit/Einfuehrung_des_Buddhismus

- EBSCO Research Starters, “Buddhism Arrives in Japan”(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www.ebsco.com/research-starters/history/buddhism-arrives-japan

- 日本芸術文化振興会/日本芸能文化デジタルライブラリー「声明(しょうみょう)」学習ページ(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc28/shiru/geinou/gagaku.html アーカイブ:IA キャプチャ索引。

- Smithsonian Folkways, Japan: Shomyo Buddhist Ritual – Dai Hannya Ceremony(歴史解説付き)(最終アクセス:2025年8月11日)。https://folkways.si.edu/japan-shomyo-buddhist-ritual-dai-hannya-ceremony/world/music/album/smithsonian

- 奈良国立博物館「正倉院宝物 用語集:伎楽|Gigaku」(最終アクセス:2025年8月11日)。https://shosointen-glossary.narahaku.go.jp/gigaku/ アーカイブ:IA キャプチャ索引。

- e国宝(国立文化財機構)「木製伎楽面」(最終アクセス:2025年8月11日)。https://emuseum.nich.go.jp/detail?content_base_id=100769&content_part_id=0&content_pict_id=0&langId=en アーカイブ:IA キャプチャ索引。

- 宮内庁「雅楽(日本の宮廷音楽と舞)」(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www.kunaicho.go.jp/e-culture/gagaku.html アーカイブ:IA キャプチャ索引。

- 在オランダ日本国大使館 “Gagaku—Information on Gagaku”(PDF、2012年6月12日)(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www.nl.emb-japan.go.jp/e/culture/gagaku_info.pdf アーカイブ:IA キャプチャ索引。

- Encyclopaedia Britannica, “Sheng”(最終更新:2018年1月11日、最終アクセス:2025年8月11日)。https://www.britannica.com/art/sheng-musical-instrument

- The Metropolitan Museum of Art, “Ryuteki (龍笛 ‘dragon flute’)”,object 502974(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www.metmuseum.org/art/collection/search/502974 アーカイブ:IA キャプチャ索引。

- The Metropolitan Museum of Art, “Hichiriki (篳篥)”,object 89.4.104(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www.metmuseum.org/art/collection/search/500664 アーカイブ:IA キャプチャ索引。

- Stanford Gagaku Project, “Shō”(最終アクセス:2025年8月11日)。https://gagaku.stanford.edu/en/woodwinds/sho/ アーカイブ:IA キャプチャ索引。

- The Metropolitan Museum of Art, “Sho”,object 503052(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www.metmuseum.org/art/collection/search/503052 アーカイブ:IA キャプチャ索引。

- Stanford Gagaku Project, “Repertoire, Ensembles and Instrumentation in Gagaku Music”(最終アクセス:2025年8月11日)。https://gagaku.stanford.edu/en/repertoire/ アーカイブ:IA キャプチャ索引。

- Stanford Gagaku Project, “The modal system in kangen music”(最終アクセス:2025年8月11日)。https://gagaku.stanford.edu/en/theory/pitch/ アーカイブ:IA キャプチャ索引。

- 宮内庁「正倉院 概要」(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www.kunaicho.go.jp/e-about/shisetsu/shosoin01.html

- 宮内庁「正倉院(公式サイト)」(最終アクセス:2025年8月11日)。https://shosoin.kunaicho.go.jp/en-US/

- Song-nai Rhee, C. Melvin Aikens, Gina L. Barnes, Archaeology and History of Toraijin: Human, Technological, and Cultural Flow from the Korean Peninsula to the Japanese Archipelago c. 800 BC–AD 600(Oxford: Archaeopress, 2021)。OAPEN経由のオープンアクセス。https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/59021(PDF直リンク:同ページの“book.pdf”)。

- 日本芸術文化振興会「横笛:龍笛・高麗笛・神楽笛(英語版カテゴリ)」(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc22/en/category/gakki/ka4.html

- 日本芸術文化振興会「高麗笛(こまぶえ)」(楽器解説)(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc6/edc_new/html/303_komabue.html

- Encyclopaedia Britannica, “Guan”(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www.britannica.com/art/guan-musical-instrument

- Encyclopaedia Britannica, “Bili”(最終アクセス:2025年8月11日)。https://www.britannica.com/art/bili