Titelbild: Dachziegel-Endkachel aus dem Königreich Baekje mit Drache, Zeit der Drei Reiche (Public Domain/CC0)

Die Klanglandschaft des japanischen Archipels vor der Heian-Zeit entstand nicht isoliert. Über einen Bogen von den rituellen Kulturen der Yayoi-Zeit über die aristokratische Konsolidierung der Kofun-Zeit bis in die Höfe der Asuka- und Nara-Periode gelangten Klänge, Instrumente und zeremonielle Rahmen zunächst über Seewege und Gesandtenrouten von der koreanischen Halbinsel und aus China ins Land und wurden dann in der lokalen Praxis umgeformt.

Was spätere japanische Quellen gagaku nennen – das Hofrepertoire, das in Nara und Heian fixiert wurde –, ruht auf Fundamente, die bereits durch frühere Zuflüsse gelegt waren: Ritualbronzen, eingewanderte Handwerker und Aufführende (toraijin), buddhistischer Gesang und maskierte Umzüge sowie Instrumente im Tang-Stil und bürokratische Modelle.

Dieser Essay kartiert diese vorheianzeitlichen Schichten, unterscheidet – wo die Evidenz es zulässt – peninsulare und kontinentale Elemente und verweist auf archäologische Objekte sowie primäre bzw. quasi-primäre Dokumente, die frei zugänglich sind.

Titelbild: Dachziegel des Königreichs Baekje

Yayoi und Kofun: bronzener Signalton und choreographierter Raum

Die hohen Bronzeglocken mit Riemengriff, dōtaku (ca. 300 v. Chr.–300 n. Chr.), sind die deutlichsten frühen Zeugen dafür, dass Klang zeremonialen Rang hatte. Große Museumsbestände verweisen auf kontinentale Prototypen und Netzwerke über das Meer; sie verorten die Yayoi-Bronzegießerei im Dialog mit koreanischen und chinesischen Metalltraditionen, nicht in Isolation.^{1}^{2} Überblicksseiten der Museen in Tokio und Kyōto ordnen dōtaku in die Riten und Materialflüsse der Yayoi-Zeit ein.^{3}^{4} Die Glocken bewahren keine Melodien, doch zeigen sie Investition in klangliche Schau und öffentliche Taktung.

In der Kofun-Zeit (ca. 300–538) weisen Grabhügelkomplexe und Prozessionsfiguren aus haniwa auf organisierte Bewegung um entstehende Höfe. Auch ohne benannte Instrumente deuten die Settings auf Blas- und Schlaginstrumente mit rituösem Schrittmaß. Diese Rahmen werden später wichtig, weil sie den Raum für importierte Modelle bereiteten, als Schriftquellen einsetzen.

Archäologische Kontexte deuten zudem auf inszenierten Außenklang: Hortfunde von Glocken erscheinen an Hängen über Reisfeldern; einzelne Stücke zeigen Abnutzungsspuren, die mit Aufhängung und Anschlag vereinbar sind – auch wenn dünnwandiger Guss die Maximallautstärke begrenzte. Liest man die Verteilung als Aufführungskarte, legt sie periodische Versammlungen und koordiniertes Läuten über Gemeinden nahe, die Klang bereits an Autorität und Jahreszyklen knüpften.

Diese Gewohnheit, Raum klingen zu lassen – Freiluft, Prozessionswege, Schwellen –, trifft später auf importierte Repertoires, die geordnete Einzüge, gemessenes Tempo und markierte Kadenzen verlangen.

Mitte des 6. Jahrhunderts: Buddhismus und Gesang

Mitte des 6. Jahrhunderts gelangt der Buddhismus über Gesandtschaften aus Baekje nach Japan. Die klassischen Erzählungen differieren beim Jahr – 538 in einer Tradition, 552 im Nihon Shoki –, doch beide verweisen auf peninsulare Vermittlung, durch die Ikonen und Texte den Yamato-Hof erreichten.^{5}^{6} Einführungen für ein breites Publikum zeichnen diese Diskussion nach.^{7} Mit dem Buddhismus kam der Gesang shōmyō, der in japanischen Tempeln ab spätem Asuka/frühem Nara gepflegt wurde; Leitfäden und Begleitnotizen umreißen Phrasierung, Tonhöhenempfinden und liturgische Funktion als Teil einer kontinentalen Tradition, lokal adaptiert.^{8}^{9}

Frühe Schulung im shōmyō orientierte sich an Textverständlichkeit und Atemorganisation. Die Rezitationskadenz folgte Silbengewicht und chinesisch abgeleiteter Prosodie, während responsoriale Muster Rollen für Vorsänger und Chor festigten. Mit wachsender Zahl der Klöster bot der Gesang eine portable Technik: Schüler konnten zwischen Tempeln wechseln und dennoch gemeinsame Einsätze, Wendepunkte und Schlüsse sicher teilen.

Diese Portabilität war für den Hof wichtig, weil sie einen Pool schriftkundiger Sänger bereitstellte, die bei Staatsriten und Memorialen neben Instrumentalensembles dienen konnten.

Die Akustik der Tempel beeinflusste die Gesangsform. Steinhöfe, Holzhallen und dicker Putz erzeugen weiche Abklingkurven; Phrasen verlängern sich leicht, damit Konsonanten ausklingen, und Unisono beginnt eher als Timbre denn als absolute Tonhöhe zu funktionieren. Dieselbe Akustik begünstigt später Hofbläser, die die Nachhallzeit nutzen, um shō-Akkordcluster mit Doppelrohr-Linien zu verschmelzen.

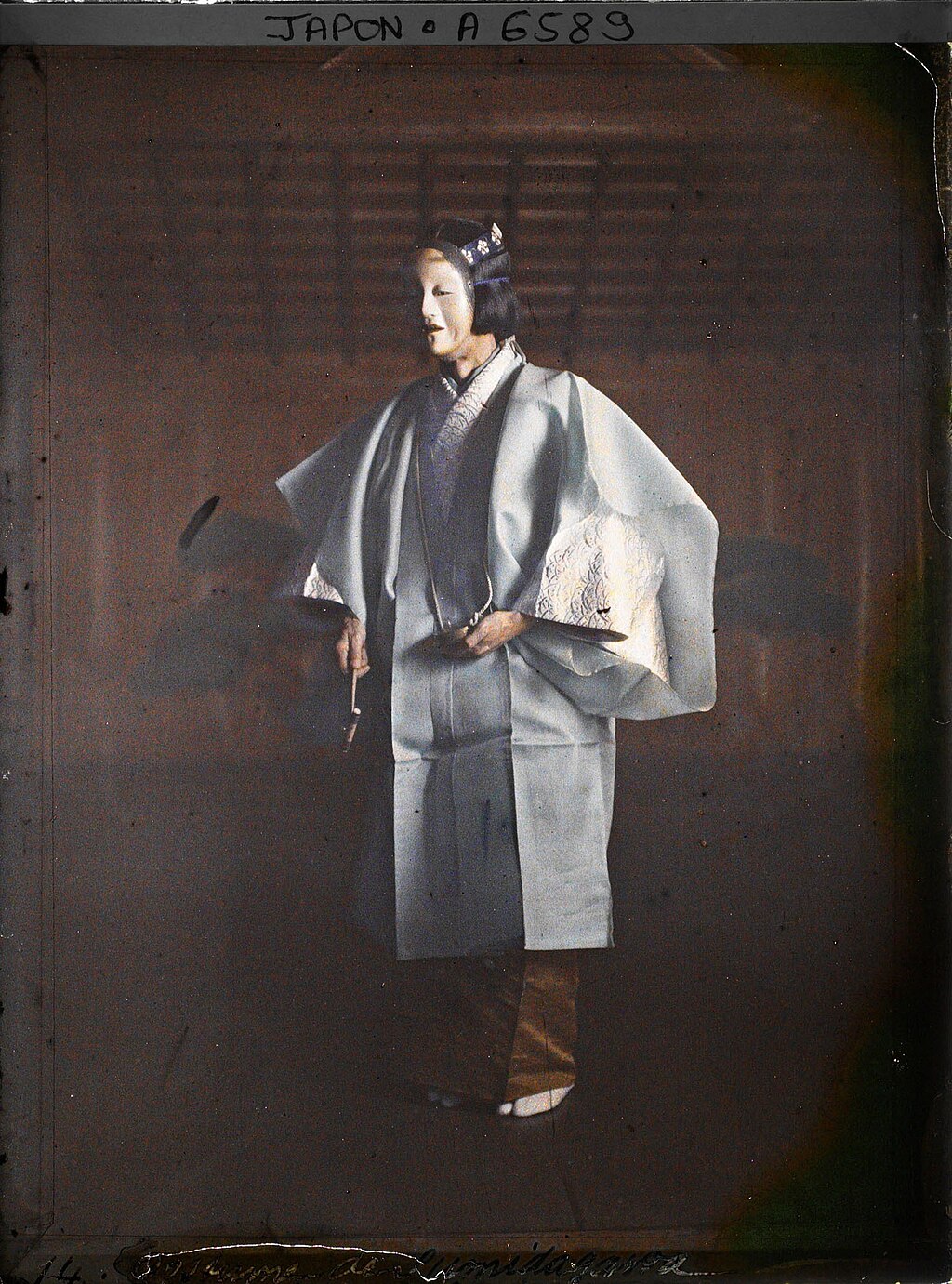

Gigaku: ein maskierter Umzug mit peninsularen Verbindungen

Ein weiterer Import der Asuka-Zeit ist gigaku, ein maskierter Umzug, der in den Quellen mit Mimashi aus Baekje verbunden ist; er soll in Wu (China) studiert und gigaku 612 unter Kaiserin Suiko eingeführt haben. Beim 752er Weiheakt des Großen Buddha im Tōdai-ji erscheint das Genre erneut.^{10} Erhaltene Holzmasken in staatlichen Sammlungen stützen die Erzählung und erlauben genaue Studien zu Rollentypen und Schnitzpraxis.^{11}

Beschreibungen betonen einen langsam ziehenden Zug aus Typenrollen – ausländische Gesandte, Mönche, Wächter, Komiker –, gerahmt von Trommeln und Doppelrohrinstrumenten. Selbst wenn die vollständige Partitur verloren ist, zeigen die Masken, wie Figurenbewegung und musikalische Interpunktion ineinandergriffen. Der Umzug erweiterte die Klangpalette im Freien und schuf einen Präzedenzfall für hybride Zeremonialprogramme, in denen importierte Stücke mit einheimischen Darbietungen wechselten.

Weil gigaku als Prozession lief, lehrte es Organisatoren die Führung langer, linearer Bühnen: Tore, Kreuzgänge, Tempelvorhöfe. Diese praktische Lektion setzt sich im höfischen Tanz fort, wo Auf- und Abgänge musikalische Ereignisse werden und Trommelsignale Bühnenmanagement ebenso wie Rhythmus leisten.

Nara-Rahmen: ritsuryō-Gesetz und Musikamt

Mit dem Taihō-Kodex (701) und dem Umzug nach Nara (710) schuf der Staat innerhalb der ritsuryō-Verwaltung ein Hofmusikamt, das Gagakuryō. Lehrseiten beschreiben, wie das Amt Musiker ausbildete und Musik für Hof und Schrein organisierte, darunter die Innenmusik kangen (Blas- und Saitenmusik) und bugaku (Tanz).^{12} Eine langlebige Klassifikation teilt Repertoires nach wahrgenommener Herkunft: eine „linke“ Linie (tōgaku), verbunden mit Quellen im Tang-Stil aus China, und eine „rechte“ Linie (komagaku), verbunden mit der koreanischen Halbinsel. Programmnotizen für internationale Leser fassen diese Spaltung und ihre Folgen für Besetzung und Choreographie zusammen.^{13} Öffentliche Übersichten der Kaiserlichen Hofbehörde nennen die höfischen Genres, in denen diese Ensembles spielten.^{11a}

Quellen verweisen zudem auf Erblinien, die Repertoirelisten, Probendisziplin und Reparaturwissen für Instrumente und Kostüme bewahrten. In diesem Studio-System eigneten sich Lehrlinge Griffschemata, Atempläne und Tanzraster im Rahmen eines Verwaltungskalenders an. Die Schriftführung des Amts – Ernennungen, Beförderungen, Zeremonientermine – machte Musik für den Staat lesbar und über Herrschaften hinweg reproduzierbar.

Der Yōrō-Kodex (718) verfeinerte Teile dieser Verwaltungskarte. Auch wenn viele Paragraphen Abgaben und Ränge betreffen, war die Implikation für Musiker konkret: Stellen, Bezüge und Ausbildungsplätze konnten erwartet und erstritten werden. Diese Planbarkeit förderte familiäre Spezialisierung über Generationen und bewahrte Repertoires wie Werkstattfertigkeiten – Rohrblattbau, Pfeifenstimmung, Kostümpflege.

Instrumentenfamilien: kontinentale Herkünfte, japanische Funktionen

Shō. Die Mundorgel shō gehört zur weiteren sheng-Familie Ostasiens. Nachschlageartikel behandeln die Linie, Museumsobjekte dokumentieren Hofstücke. Spielerorientierte Seiten erklären die Akkordcluster aitake und wie Akkordwechsel (te-utsuri) Phrasen in kangen– und bugaku-Kontexten gliedern.^{14}^{18}^{17} Das Standardinstrument trägt siebzehn Pfeifen; einige sind gezielt stummgelegt, um verfügbare Akkorde zu formen. Spielende zirkulieren den Atem, halten Schichttöne und lösen bzw. setzen Cluster neu, während die Hauptmelodie fortschreitet. Dieser anhaltende Schleier prägt die Oberfläche der Hofbläser und lässt die hichiriki-Linie klingen, als schwebe sie in einem festen „Bezirk“ der Harmonie.

Instrumentenbauer justieren Pfeifenlängen durch winzige Schnitte und Lackschichten; Zehntelmillimeter verändern, wie ein aitake im Chor der Zungen liegt. Die Werkstattkunst ist folgenschwer: die Stimmung muss Ensemblemischung über Soloprojektion stellen, weil das shō als klanglicher Hintergrund die Besetzung zusammenbindet.^{18}

Hichiriki. Die Doppelrohr-hichiriki (zylindrische Bohrung, relativ großes Rohrblatt) führt die Melodielinie sowohl in tōgaku als auch in komagaku. Objekteinträge zeigen den Bau; Repertoire- und Ensembleseiten definieren ihre Rolle im Bläserchor.^{16}^{19}^{26}^{27} Ihre Skalenpraxis bevorzugt enge Intervalle und Gleitbewegungen, die in die in jedem Modus erwarteten Schluss-Töne (finals) „hineinlehnen“. Die Artikulation wechselt zwischen einem gedrückten, nasal tragenden Ton und schnellen Verzierungen, die Änderungen in der Tanzgeometrie signalisieren. Da der Korpus kurz ist, steuern Ansatzdruck und Blattöffnung den Großteil der Intonation; Übungshefte betonen, wie man nach Verzierungen die Tonhöhe ohne Bruch der Linie stabilisiert.

Flöten. Die Querflöte ryūteki erscheint in Tang-abgeleiteten Repertoires; ein Museumseintrag verankert Größe, Lochung und Datierung.^{15} Daneben stehen komabue (rechte Linie, mit koreanischen Quellen verbunden) und kagurabue (Schrein). Instrumentenblätter und Kategorieseiten gruppieren die drei und nennen die komabue explizit für die rechte Linie.^{24}^{25} Im Tanz umreißen Flötenlinien dieselben finals wie die hichiriki, projizieren aber klarer über Schritte und Trommelakzente. Die kürzere, hellere komabue schneidet durch das dichtere Trommelmuster der rechten Ensembles; ryūteki stützt die größeren Schritte der linken Choreographien.

Saiten, Harfen und gezupfte Farbe. Kurzhalslauten der pipa/biwa-Familie gelangen über chinesische Modelle und sitzen am deutlichsten in der linken kangen-Innenmusik, wo sie den Bläserchor farben; Tanzkapellen lassen sie meist weg, wie Repertoireführer notieren.^{19} Die Shōsō-in-Bestände enthalten seltene Varianten wie die fünfsaitige gogen-biwa, die in kuratorischen Glossaren verzeichnet ist; Rekonstruktionsprojekte wurden zu Studienzwecken präsentiert.^{10} Nara-Sammlungen bewahren zudem Spuren der kantigen Harfe kugo (konghou), wie Museumsprogramme mit historischen Notizen dokumentieren – ein Hinweis darauf, wie west- und zentralasiatische Organologie via Tang-Höfe Japan erreichte.^{9}

Gezupftes war nicht nur Dekor. In der Innenmusik markieren biwa-Schläge Wendungen der Kadenz und erleichtern Bläsern die Atemplanung; in Proben dient der gleichmäßige Plektrumpuls als metronomisches Gerüst, während das shō die Harmonie schattiert. Harfenspuren – Fragmente oder Ikonographie – erweitern die Palette und bestätigen, dass ostasiatischer Hofklang auf Ferninstrumente zurückgriff, auch wenn Repertoires lokal fest wurden. Spieltechniken tragen Signaturen der Migration: Plektren, Haltung, linkshändige Ornamente passen zu kontinentalen Gepflogenheiten, doch werden die Stimmen an japanische Akustik angepasst. In niedrigen, weich belegten Hallen werden Perkussionsattacken geschluckt; entsprechend bevorzugen Stimmen Resonanz und versetzte Arpeggien statt blankem Tremolo.

Schlagwerk und Ensembleaufstellung. Linke bugaku-Kapellen kombinieren taiko, kakko und shōkō mit ryūteki, hichiriki und shō; in der Innen-kangen kommen Saiten hinzu. Rechte komagaku ersetzen das kakko durch san-no-tsuzumi und lassen Saiten fort. Spielerleitfäden und Bildungsseiten legen diese Kontraste für Tanz- und Innen-Settings dar.^{19}^{12} Hörbar neigt die linke Textur zu schwebendem Schimmer aus shō und Flöte, punktiert vom Seitentrommel-kakko; die rechte ist trockener, pointierter, mit san-no-tsuzumi als Leitinstrument für Schrittmuster. Diese Unterschiede verstärken die sichtbare Spaltung auf der Bühne und helfen, Herkunft als klangfarbliche Tatsache zu hören – nicht nur als Programmlabel.

Tonhöhenrahmen und modales Denken

In Japan erhaltene Theorie nutzt chinesische Tonkonzepte und passt sie an lokale Akustik und Ensemblefarbe an. Überblicke und Spieler-Primer kartieren sechs modale Felder der kangen in zwei Familien – ryō und ritsu – und zeigen, wie finals und ambitus praktisch wirken.^{20} In der Probensprache gelten Modi als Beschränkungen dessen, was das shō halten darf und wo die hichiriki ruhen kann. Der Effekt ist ein Korridorsystem: Jedes Stück bewegt sich in einem Korridor, dessen Wände aus Schluss-Tönen und charakteristischen Graden bestehen. Anstelle westlicher Modulation entstehen Farbwechsel durch geänderte aitake-Sets und veränderte Tessituren, die Trommelmuster vorab anzeigen.

Moduslehre steuert auch Tanzgeometrie. Schrittweiten und Drehwinkel fallen auf Tonhöhen, die „Heim“ sind; Schlussmuster der Trommeln bestätigen sie. Erfahrene Hörer können ein Ende mehrere Takte vorher ahnen, weil das Ensemble auf ein modales Tor zusteuert, auf das Tänzer und Trommler bereits ausgerichtet sind.

Koreanische Fäden vor 794

Peninsulare Einflüsse gelangen durch Migranten und Techniker, oft als toraijin zusammengefasst. Eine Open-Access-Synthese bündelt Archäologie und frühe Überlieferung zu diesen Gemeinschaften (ca. 800 v. Chr.–600 n. Chr.) und betont, wie Fertigkeiten und Materialien von der Halbinsel in den Archipel wanderten.^{23} In der Hofklassifikation ist der rechte Strom, komagaku, ausdrücklich an Korea gebunden; seine Flöte trägt sogar die Bezeichnung komabue.^{24}^{25} Historische Wörterbücher bewahren koma für Goguryeo und – im weiteren – als Präfix für koreanische Herkunft; das deckt sich mit der beobachtbaren Praxis.

Gigaku stärkt diese Verbindung, da die Einführung 612 einem Baekje-Künstler zugeschrieben wird.^{10} Die Tanzformen der rechten Linie unterscheiden sich in Schrittmaß, Trommelrufen und bevorzugter Flöte von der linken. Während linke Stücke längere Bögen schlagen, passend zum Tang-Hof, akzentuiert die rechte Linie oft zackige, quadratische Figuren, die zur helleren komabue passen. Diese Spaltung löscht japanische Erfindung nicht aus; sie gibt Aufführenden vielmehr eine Bühnengrammatik, um in einem Abend kontrastierende Farben zu setzen.

Auch peninsulare Baumeister waren wichtig: Lacktechniken, Maskenschnitzerei, Rohrblattvorbereitung wanderten mit Menschen ebenso wie mit Büchern oder Gaben. Dieser Materialverkehr erklärt, warum manche Instrumententeile und Kostümkanten in Nara kontinental wirken, aber klar japanischen Choreographien dienen.

Chinesische Ströme vor 794

Aus China erhält der Hof Instrumentenvorlagen (shō, hichiriki, ryūteki, biwa), Repertoirekerne (tōgaku) und Verwaltungsmodelle, eingebettet in ritsuryō und Gagakuryō. Das shō gehört zur sheng-Familie; die hichiriki führt auf bili/guan zurück; Querflöten tragen den Tanz im Tang-Stil – Details, die Nachschlagewerke und Museumsseiten liefern.^{14}^{16}^{26}^{27}^{15}^{12} Die Übermittlung lief über diplomatische und gelehrte Routen: Gesandte studierten auf dem Kontinent; Handwerker und Mönche reisten in beide Richtungen; importierte Instrumente trafen mit Tutoren ein, die Partituren an lokale Hallen anpassen konnten. Die Hofregistratur verlieh diesem Verkehr Dauer, indem sie festlegte, wie viele Spieler pro Stimme saßen, wie Choreographien gruppiert und wie Repertoire dem Kalender zugeordnet wurde.

Gesandtschaftsverkehr brachte auch Notationsgewohnheiten und didaktische Eselsbrücken. Selbst dort, wo man chinesische Notation nicht vollständig übernahm, entliehen Musiker Silbennamen, Handzeichen und Probenchants, um Phrasenlängen zu fixieren. Diese geteilten Werkzeuge beschleunigten die Weitergabe über Sprachgrenzen und erlaubten Gastmeistern, gemischte Kapellen anzuleiten.

Einheimische Stränge unter dem Hofschirm

Nicht jeder Klang am Hof kam von außen. Einheimische Gesang-Tanz-Stränge (kuniburi-no-utamai) und die Zither wagon (yamato-goto) erscheinen in Repertoirelisten und Instrumentenführern. Sie laufen parallel zu den mit Tang und Korea verknüpften Sätzen und bilden eine lokale Schicht, die Nara und Heian neben Importen pflegen.^{12}^{19} In Zeremonien wirken diese einheimischen Stränge als tonale Heimathinweise. Nach einer Folge linker oder rechter Tänze schärft ein schreinabgeleitetes Stück den Rahmen auf lokale Mythen und Orte. Diese Abwechslung ergab Sinn für ein Publikum, das kaiserliche Identität und regionale Zugehörigkeit zugleich verhandelte; sie hielt zudem die Abendfarben variabel, ohne den rituellen Fokus zu lockern.

Spätere Bezeichnungen wie azuma-asobi (östliche Spiele) oder der militärisch-prozessionshafte kume-mai zeigen, wie lokale Bewegungsvokabulare neben importierten Hofmustern bestehen. Selbst wenn Titel aus dem Ausland stammen, werden sie mit regionalem Akzent getanzt; Instrumentenbalancen verschieben sich leicht, passend zu lokalen Hallen und Witterung.

Shōsō-in als Depot und Zeugin

Für materielle Belege vorheianzeitlicher Transfers ist das Shōsō-in zentral. Seiten der Kaiserlichen Hofbehörde umreißen Umfang und Betreuung; das offizielle Shōsō-in-Portal weist öffentliche Zugänge und Ausstellungen aus. Instrumente und Masken fixieren das höfische Instrumentarium und Festpraxis des 8. Jahrhunderts in Holz, Seide und Lack.^{21}^{22} Über Instrumente hinaus zeichnen Textilien und Kleinfunde die visuelle Logik der Bühne – Farben, Borten, Layout – und helfen, choreographische Konventionen zu datieren. Liest man diese Materialien neben Repertoirelisten, entsteht ein praktisches Bild: Probenräume mit annotierten Stimmen, Magazine mit beschrifteten Kisten für Masken und Trommeln und ein Kalender, der Hofzeremoniell, Tempelkonsekrationen und diplomatische Empfänge in eine einzige Musikwirtschaft faltete.

Forschung nutzt das Depot zum Abgleich mit der oralen Überlieferung. Wo Familien sich an einen Tanzeinzug erinnern, bestätigt eine Maske oder Flöte des 8. Jahrhunderts plausibles Tempo, Kopfhöhe und die tatsächlich nötige Luft, um den Klang über die Bühne zu tragen. Materielle Kultur erdet Erinnerung, ohne sie zu verhärten; sie lässt die lebendige Tradition sich an glaubwürdige Vergangenheiten anpassen.

Stand der Dinge um 794

Am Ende der Nara-Zeit ruht der Hofklang auf drei Strängen. Erstens liefert ein chinesischer Strang Repertoire (tōgaku), Instrumentenfamilien (shō, hichiriki, ryūteki, biwa) und eine Verwaltungsvorlage (Gagakuryō). Zweitens definiert ein koreanischer Strang die rechte Klasse (komagaku) und hinterlässt deutliche Marker – Instrumentennamen, Tanzkonventionen, gigaku – in Bühne und Terminologie. Drittens trägt ein buddhischer Vokalstrang liturgische Stimme und Pädagogik in Tempelnetzwerken, die sich mit Hofdienst überschneiden.

Frühere rituelle Substrate – Yayoi-Bronzeklang und Kofun-Prozessionen – machten den Archipel empfänglich, diese Rahmen aufzunehmen und wiederzuverwenden. Heian-Verfeinerungen justieren später Texturen und Repertoire, doch die Schichten vor 794 legen die Arbeitskarte bereits fest.

Notes (Chicago-Stil)

- The Metropolitan Museum of Art, “Dōtaku (Bronze Bell),” The Met Collection, object 44831, zugegriffen am 11. August 2025, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/44831. Archiv: IA Capture-Index.

- British Museum, “dotaku,” object A-1887,1121.11 (Yayoi period), zugegriffen am 11. August 2025, https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1887-1121-11. Archiv: IA Capture-Index.

- Tokyo National Museum, “Bronze Ritual Implements of the Yayoi Period,” Japanese Archaeology Gallery (Heiseikan), zugegriffen am 11. August 2025, https://www.tnm.jp/modules/r_exhibition/index.php?controller=item&id=7816&lang=en. Archiv: IA Capture-Index.

- Kyoto National Museum, “Dotaku (Ritual Bronze Bells),” Learn > Dictionaries, zugegriffen am 11. August 2025, https://www.kyohaku.go.jp/eng/learn/home/dictio/kouko/45dotaku/. Archiv: IA Capture-Index.

- William George Aston (Übers.), Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697, Bd. 1–2 (London: Tuttle-Reprint von 1896), Internet-Archive-Ausgabe, zugegriffen am 11. August 2025, https://archive.org/details/nihongichronicl00astogoog.

- University of Vienna, “Die Einführung des Buddhismus in Japan,” Religion-in-Japan, zugegriffen am 11. August 2025, Überblick zu den Daten 538 vs. 552, https://religion-in-japan.univie.ac.at/an/Geschichte/Fruehzeit/Einfuehrung_des_Buddhismus.

- EBSCO Research Starters, “Buddhism Arrives in Japan,” zugegriffen am 11. August 2025, https://www.ebsco.com/research-starters/history/buddhism-arrives-japan.

- Japan Arts Council / National Theatre of Japan, „声明(shōmyō)“, Lernseiten in der Cultural Digital Library, zugegriffen am 11. August 2025, https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc28/shiru/geinou/gagaku.html. Archiv: IA Capture-Index.

- Smithsonian Folkways, Japan: Shomyo Buddhist Ritual – Dai Hannya Ceremony (Albumseite mit historischen Notizen), zugegriffen am 11. August 2025, https://folkways.si.edu/japan-shomyo-buddhist-ritual-dai-hannya-ceremony/world/music/album/smithsonian.

- Nara National Museum, Shōsō-in Treasures Glossary: „伎楽 | Gigaku“, zugegriffen am 11. August 2025, https://shosointen-glossary.narahaku.go.jp/gigaku/. Archiv: IA Capture-Index.

- e-Museum (National Institutes for Cultural Heritage, Japan), „Carved wood Gigaku masks“, zugegriffen am 11. August 2025, https://emuseum.nich.go.jp/detail?content_base_id=100769&content_part_id=0&content_pict_id=0&langId=en. Archiv: IA Capture-Index.

- Imperial Household Agency, “Gagaku (Japanese Imperial Court Music and Dance)”, zugegriffen am 11. August 2025, https://www.kunaicho.go.jp/e-culture/gagaku.html. Archiv: IA Capture-Index.

- Embassy of Japan in the Netherlands, “Gagaku—Information on Gagaku” (PDF), 12. Juni 2012, zugegriffen am 11. August 2025, https://www.nl.emb-japan.go.jp/e/culture/gagaku_info.pdf. Archiv: IA Capture-Index.

- Encyclopaedia Britannica, “Sheng,” aktualisiert am 11. Januar 2018, zugegriffen am 11. August 2025, https://www.britannica.com/art/sheng-musical-instrument.

- The Metropolitan Museum of Art, “Ryuteki (龍笛 ‘dragon flute’)”, Objekt 502974, zugegriffen am 11. August 2025, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/502974. Archiv: IA Capture-Index.

- The Metropolitan Museum of Art, “Hichiriki (篳篥)”, Objekt 89.4.104, zugegriffen am 11. August 2025, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/500664. Archiv: IA Capture-Index.

- Stanford Gagaku Project, “Shō”, zugegriffen am 11. August 2025, https://gagaku.stanford.edu/en/woodwinds/sho/. Archiv: IA Capture-Index.

- The Metropolitan Museum of Art, “Sho”, Objekt 503052, zugegriffen am 11. August 2025, https://www.metmuseum.org/art/collection/search/503052. Archiv: IA Capture-Index.

- Stanford Gagaku Project, “Repertoire, Ensembles and Instrumentation in Gagaku Music”, zugegriffen am 11. August 2025, https://gagaku.stanford.edu/en/repertoire/. Archiv: IA Capture-Index.

- Stanford Gagaku Project, “The modal system in kangen music”, zugegriffen am 11. August 2025, https://gagaku.stanford.edu/en/theory/pitch/. Archiv: IA Capture-Index.

- Imperial Household Agency, “The Shosoin Repository”, zugegriffen am 11. August 2025, https://www.kunaicho.go.jp/e-about/shisetsu/shosoin01.html.

- Imperial Household Agency, “Shosoin (official site)”, zugegriffen am 11. August 2025, https://shosoin.kunaicho.go.jp/en-US/.

- Song-nai Rhee, C. Melvin Aikens und Gina L. Barnes, Archaeology and History of Toraijin: Human, Technological, and Cultural Flow from the Korean Peninsula to the Japanese Archipelago c. 800 BC–AD 600 (Oxford: Archaeopress, 2021), Open Access via OAPEN, https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/59021 (direktes PDF: „book.pdf“ auf derselben Seite).

- Japan Arts Council, “Wind Instruments: The Transverse Flutes, Ryūteki, Komabue, and Kagurabue”, englische Kategorieseite, zugegriffen am 11. August 2025, https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc22/en/category/gakki/ka4.html.

- Japan Arts Council, “高麗笛(こまぶえ)”, Instrumentenblatt, zugegriffen am 11. August 2025, https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc6/edc_new/html/303_komabue.html.

- Encyclopaedia Britannica, “Guan”, zugegriffen am 11. August 2025, https://www.britannica.com/art/guan-musical-instrument.

- Encyclopaedia Britannica, “Bili”, zugegriffen am 11. August 2025, https://www.britannica.com/art/bili.